一种无人飞行器用冗余舵机系统的制作方法

一种无人飞行器用冗余舵机系统[0001]技术领域:[0002]本实用新型涉及一种无人飞行器用冗余舵机系统。[0003]背景技术::[0004]目前无人飞行器上的舵机是单独使用的

2021-02-24查看详情>>

本实用新型涉及一种滑翔机配件技术领域,具体涉及一种手抛无动力滑翔机。

背景技术:

滑翔机(glider)是没有动力装置、重于空气的固定翼航空器。手掷遥控滑翔机通过身体的力量把飞机抛到空中然后滑翔,通过搜寻地面的上升气流使飞机长时间地飞行。在无风情况下,滑翔机在下滑飞行中依靠自身重力的分量获得前进动力,这种损失高度的无动力下滑飞行称滑翔。现代滑翔机主要用于体育运动,分初级滑翔机和高级滑翔机。前者主要用于训练飞行,后者主要用于竞赛和表演。

手抛无动力滑翔机因为自身无法提供动力使其升空,所以必须依靠人力将其甩入空中才能够是滑翔机升空滑翔。现有技术中的手抛式滑翔机在拆卸后进行组装的过程中连接卡件易发生移位,这将导致组装的滑翔机消耗的时间大幅增加;即:装配时间长。

另外,在实际的使用中,只能依靠其自身的结构进行滑翔,不能实现人工控制其滑翔轨迹的目的;娱乐性相对较低。

技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种手抛无动力滑翔机,该滑翔机具有装配简单、装配时间短的优点;同时,滑翔机升空后能够实现对滑翔轨迹的干预,娱乐性更佳。

为解决上述技术问题,本实用新型所采用的技术方案是:

一种手抛无动力滑翔机,包括机翼、平尾翼、垂尾翼和管状机身,机翼固定安装在机身的三分一处,垂尾翼及平尾翼均固定安装在机身尾端,垂尾翼与平尾翼相互垂直;

机翼包括左机翼和与左机翼连接的右机翼,左机翼与右机翼分别位于机身的左右两侧;

机身端部安装固定座,固定座上安装有接收机和电池;

左机翼、右机翼尾部设置有副翼安装槽,副翼安装槽内铰接有副翼,在左机翼及右机翼上安装有第一驱动组件,第一驱动组件能够驱动左机翼、右机翼上安装的副翼转动;

平尾翼上铰接有副尾翼,在机身上安装有能够驱动副尾翼转转动的第二驱动组件;

第一驱动组件与第二驱动组件与电池及接收机连接;

固定座、机翼及平尾翼均通过一卡件与机身连接;

固定座、机翼及平尾翼与卡件固定连接,卡件主要由套筒和连接部连接组成,连接部用于与固定座、机翼及平尾翼螺接;

在套筒上设置有螺纹孔,套筒套在机身上后通过穿过螺纹孔的螺栓固定连接在机身上,接收机用于与使用者遥控器连接。

其中,第一驱动组件包括第一舵机、第一摇臂和第一连接杆,第一摇臂与第一舵机连接,第一舵机安装在左机翼和右机翼上,第一连接杆一端与第一摇臂铰接,另一端通过球铰链与左机翼的副翼或者右机翼的副翼连接,第一舵机用于安装在左机翼或者右机翼上,第一舵机与接收机连接。

进一步优化,第二驱动组件包括第二舵机、第二摇臂和第二连接杆,第二舵机安装在舵机固定座上,舵机固定座通过卡件与机身连接,第二摇臂与舵机连接,第二连接杆一端与第二摇臂铰接,另一端通过球铰链安装在平尾翼上的副尾翼连接。

其中,机身由碳纤维材料制成。

进一步优化,固定座、机翼及平尾翼分别与卡件为一体式结构。

进一步限定,副翼通过转轴铰接在副翼安装槽内。

其中,第一舵机与第一摇臂及第二舵机与第二摇臂之间通过第一转轴连接。

进一步优化,机身上设置有第一螺纹孔,所述螺栓穿过套筒上的螺纹孔后与第一螺纹孔旋合。

与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:

本实用新型通过将机身设置成管状结构,能够大幅度减轻机身的重量;机翼、平尾翼及固定座等部件均通过卡件安装在机身上;由于卡件主要由套筒和连接部连接组成,连接部用于与固定座、机翼及平尾翼螺接,这样,在实际的使用中,只需要将套筒沿着机身滑动,然后将机翼、平尾翼及固定座调至合适的位置,使得滑翔机的重心位置满足滑翔的需求即可,然后将套筒通过螺栓固定在机身上;这样在装配的时候更加方便、快捷,能够在极短的时间内完成整机的装配;同时通过设置的副翼及副尾翼,第一驱动组件及第二驱动组件驱动副翼及副尾翼转动,使用者通过遥控器控制接收机,接收机对,第一驱动组件及第二驱动组件发送控制指令,使得滑翔机在滑行时,在空中的滑翔轨迹能够调整,提高了娱乐性。

并且,各部件通过卡件螺接在机身上,除了能够提高拆卸速度以外,在手抛滑翔的过程中,各部件的连接更紧密,各部件不会产生相对位移;同时也便于调节,便于机身达到稳定状态,飞行姿态更加稳定;整体结构拆卸、组装耗时低于3分钟。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施方式的技术方案,下面将对实施方式中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本实用新型的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

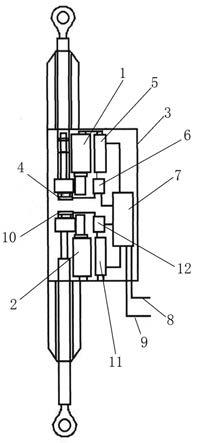

图1为本实用新型整体结构示意图。

图2为本实用新型图1的俯视图。

图3为本实用新型图1的侧视图。

图4为本实用新型图1的仰视图。

图5为本实用新型所述防撞组件与机身的连接关系示意图。

图6为本实用新型卡件的结构示意图。

附图标记:1机翼,2左机翼,3右机翼,4垂尾翼,5平尾翼,6机身,7固定座,8接收机,9电池,10副翼安装槽,11副翼,12第一驱动组件,13副尾翼,14第二驱动组件,15套筒,16连接部,17螺纹孔,18第一舵机,19第一连接杆,20第二舵机,21第二连接杆,22防撞组件,23防撞头,24导筒,25端盖,26弹簧,27导杆,28防撞空腔,29卡件。

具体实施方式

下面结合实施例对本实用新型作进一步的描述,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,并不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域的普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的其他所用实施例,都属于本实用新型的保护范围。

实施例1

本实施例公开了一种手抛无动力滑翔机,包括机翼1、平尾翼5、垂尾翼4和管状机身6,机翼1固定安装在机身6的三分一处,垂尾翼4及平尾翼5均固定安装在机身6尾端,垂尾翼4与平尾翼5相互垂直;

机翼1包括左机翼2和与左机翼2连接的右机翼3,左机翼2与右机翼3分别位于机身6的左右两侧;

机身6端部安装固定座7,固定座7上安装有接收机8和电池9;

左机翼2、右机翼3尾部设置有副翼11安装槽10,副翼11安装槽10内铰接有副翼11,在左机翼2及右机翼3上安装有第一驱动组件12,第一驱动组件12能够驱动左机翼2、右机翼3上安装的副翼11转动;

平尾翼5上铰接有副尾翼13,在机身6上安装有能够驱动副尾翼13转转动的第二驱动组件14;

第一驱动组件12与第二驱动组件14与电池9及接收机8连接;

固定座7、机翼1及平尾翼5均通过一卡件29与机身6连接;

固定座7、机翼1及平尾翼5与卡件29固定连接,卡件29主要由套筒15和连接部16连接组成,连接部16用于与固定座、机翼1及平尾翼5螺接;

在套筒15上设置有螺纹孔17,套筒15套在机身6上后通过穿过螺纹孔17的螺栓固定连接在机身6上,接收机8用于与使用者遥控器连接。

在本实施例中,第一驱动组件12包括第一舵机18、第一摇臂和第一连接杆19,第一摇臂与第一舵机18连接,第一舵机18安装在左机翼2和右机翼3上,第一连接杆19一端与第一摇臂铰接,另一端通过球铰链与左机翼2的副翼11或者右机翼3的副翼11连接,第一舵机18用于安装在左机翼2或者右机翼3上,第一舵机18与接收机8连接。

这样,使用者通过遥控器向接收机8发送控制信息,第一舵机18根据接收机8接收控制信息后生成控制指令进行动作,通过驱动第一摇臂转动,使得第一连接杆19移动,由于第一连接杆19一端与第一摇臂铰接,另一端通过球铰链与左机翼2的副翼11或者右机翼3的副翼11连接;这样,在第一连接杆19移动时,即可驱动左机翼2和右机翼3的副翼11进行动作,进而调整滑翔机的飞行姿态。

其中,第二驱动组件14包括第二舵机20、第二摇臂和第二连接杆21,第二舵机20安装在舵机固定座上,舵机固定座通过卡件29与机身6连接,第二摇臂与舵机连接,第二连接杆21一端与第二摇臂铰接,另一端通过球铰链安装在平尾翼5上的副尾翼13连接;第二驱动组件14的动作原理与第一驱原理相同,此处不再一一赘述。

在本实施例中,机身6由碳纤维材料制成。

进一步优化,固定座7、机翼1及平尾翼5分别与卡件29为一体式结构。

进一步限定,副翼11通过转轴铰接在副翼安装槽10内。

进一步限定,第一舵机18与第一摇臂及第二舵机20与第二摇臂之间通过第一转轴连接。

实施例2

本实施例是在实施例1的基础上进一步优化,在本实施例中,机身6前端部安装有防撞组件22,所述防撞组件22包括防撞头23、导筒24、端盖25和弹簧26,防撞头23连接有导杆27,导筒24一端螺接有端盖25,导杆27穿过端盖25后能够在导筒24内移动,导筒24另一端与机身6的前端部连接,弹簧26位于导筒24内,弹簧26一端与导杆27连接,另一端与导筒24内壁连接。

其中,防撞头23由弹性材料制成。

这样,在实际的使用中,滑翔机在落地时能避免机身6端部与地面发生撞击,能够对机身6起到较好的保护作用;防撞头23与地面接触后,防撞头23实现一次缓冲,与防撞头23连接的导杆27在导筒24内移动,将弹簧26进行压缩,实现二次缓冲,这样既可实现对机身6的有效保护。

进一步优化,防撞头23内设置有若干大小不同的防撞空腔28,这样能够进一步提高防撞效果。

尽管已描述了本实用新型的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本实用新型范围的所有变更和修改。以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,应当指出的是,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

如果您还有其他的疑问和需求,请点击【立即咨询】或者是添加微信号 【13608176338】 和我们鱼爪商标网客服取得联系,为你排忧解难! 此文章来源于网络,如有侵权,请联系删除

和我们鱼爪商标网客服取得联系,为你排忧解难! 此文章来源于网络,如有侵权,请联系删除

此文章来源于网络,如有侵权,请联系删除

一种无人飞行器用冗余舵机系统[0001]技术领域:[0002]本实用新型涉及一种无人飞行器用冗余舵机系统。[0003]背景技术::[0004]目前无人飞行器上的舵机是单独使用的

2021-02-24查看详情>>

[0001]本发明主要涉及飞行设备技术领域,特指一种直升机液压舵机试验器及试验方法。背景技术:[0002]舵机yd4是一个四通道分离式电液舵机。四个主通道接收来自自动驾驶系统的

2021-02-24查看详情>>

本发明涉及飞行器技术领域,尤其涉及一种舵机与舵面的连接装置。背景技术:飞行器的舵机和舵面需通过连接装置相连,以使舵机旋转输出轴带动舵面旋转。目前常用的舵机与舵面连接装置虽然结构

2021-02-24查看详情>>